こんにちは。

紀州真田会よりご報告です。

今年の真田会定期総会は、例年の夏ではなく、春の息吹が漂う4月26日に開催されました。新緑のまぶしい信州・松代の地を訪れ、真田の歴史に深く触れる一日となりました。

■ 前日から松代入り。静かな時間を味わう“もう一つの旅”

総会前日、私たちは一足早く松代に入り、個人的な巡礼のような時間を過ごしました。

まず訪れたのは、小山田家住宅と真田宝物館。

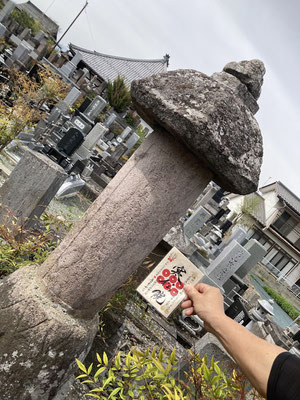

その後、静謐な空気が漂う大英寺と寒松院殿のお墓にも足を運びました。

なぜ寒松院殿――真田昌幸公の正室の足跡を辿るのか。

それは、現在九度山・真田ミュージアムで開催されている企画展『真田家の女たち』に深い共鳴を覚えたからです。

「表には出にくかった女性たちの歴史」。

それを知りたいと思うのは、真田の歴史に真剣に向き合う者として自然な流れだったのかもしれません。

■ 定期総会は、知と縁のフルコース

今年も研修会・講演会・総会・懇親会と、充実したプログラムが組まれていました。

研修会では、通常は非公開である旧横田家住宅の二階部分を特別に見学。

武家屋敷の空気を肌で感じる、貴重なひとときでした。

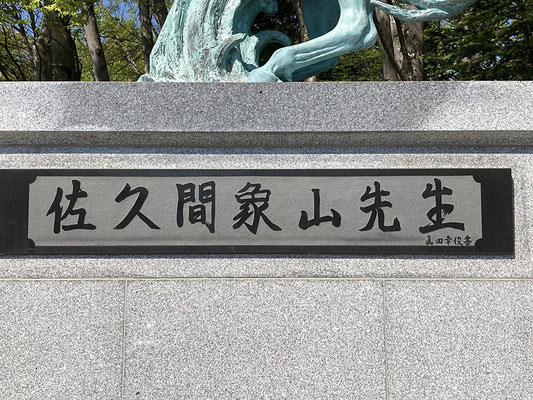

続いては象山神社へ。

ここでは、移築された茶室「煙雨亭(えんうてい)」でのお茶会が催されました。

佐久間象山は、松代での九年の蟄居の後、元治元年に京都へ。

そのわずか2ヶ月後、生涯を閉じました。

その遺構に触れながらいただいた一服のお茶は、言葉にできない余韻を残しました。

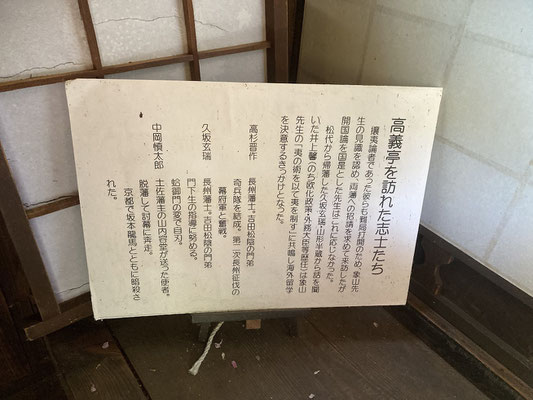

さらに、高義亭の見学も実現。

ここは佐久間象山が来客対応や政治談義に用いた場所と伝えられており、まさに幕末の知性が交差した空間です。

歴史に“触れる”とはこういうことなのか――。

そんな想いが胸に広がった研修会でした。

■ 象山神社宮司の講演と、心熱き懇親の場

午後からは、象山神社の宮司様によるご講演。

松代と象山、そしてその思想が現代にどう息づいているのか、熱のこもったお話に引き込まれました。

その後の懇親会では、真田ファン同士の絆が一層深まる時間となりました。

特に印象的だったのは、「松代藩真田十万石まつり」での武者行列の話題。

昨年、紀州真田会メンバーが正式に真田会に加入し、今回はともに松代を歩けたことが何よりも嬉しい出来事でした。

■ あなたも、一緒に歩きませんか?

今回の総会を通じて、改めて感じたのは――

「歴史は、体感することで血肉となる」ということ。

史料を読むだけでは届かない“温度”や“気配”。

それを感じたこの松代の旅は、確実に私の中で新しい「真田史」の扉を開いてくれました。

紀州真田会、そして真田会では、歴史を愛する仲間を募集しています。

戦国・幕末の香りに魅せられた方、真田という名に何か惹かれるものがある方。

ぜひ一度、お声かけください。

共に語らい、共に学び、共に歩む仲間を――心よりお待ちしています。